|

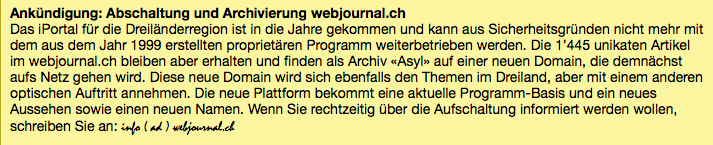

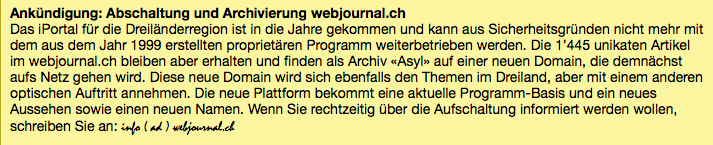

Fasnacht

Alle im Artikel fehlende Bilder - siehe PDF im Anhang unten

Mit der Fasnacht abgerechnet

Historische Aktualitäten und aktuell Historisches zum Thema «Der Basler und seine Fasnacht» - Ausgegraben von J.-P. Lienhard mit Hilfe von Lukas Rüsch und Roman Brodmann

Von Jürg-Peter Lienhard

BASEL. jpl.- Beim Stöbern im Archiv bin ich auf zwei vergilbte Produkte gestossen, die sich - jeweils sehr unterschiedlich - mit der Basler Fasnacht befassten. Diese will ich den Lesern des webjournal.ch als lesenswerte Trouvaille auftischen, mit der Absicht, den einen oder anderen Gedanken aus diesen Artikeln zur Diskussion zu stellen - weil jeder für sich eben immer noch aktuell ist.

Wenn man von Zeit zu Zeit ins Archiv steigt, seis, weil man etwas anderes sucht und dann eben etwas ganz Unerwartetes findet, dann wird einem schockartig das Vergängliche und die rasant schwindende Zeit bis zum verbleibenden Moment bewusst, wo das Lämpchen verglüht: Freut Euch des Lebens, so lange es noch glüht…

Zunächst: Bei den beiden Beiträgen aus den 70er- und 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts handelt es sich um Artikel, die gegensätzlicher nicht sein können: Der Filmemacher und Publizist Roman Brodmann - Preisträger des Kulturpreises der Stadt Basel, inzwischen verstorben -, hat am 14. Februar 1985 in der Zürcher «Weltwoche» einen Artikel verfasst, der mit deutlicher Häme via Fasnacht dem damals amtierenden Bürgertum in die Pfanne haut. An diesem Artikel fällt auf, wie Brodmann in der Sprache eines Scharfrichters mit wenig Hintersinn den Basler Volksbrauch Fasnacht abqualifiziert.

Der scharfe Angriff Brodmanns ist denn auch ein Beispiel für den «Bierernst», mit dem Aussenseiter oder Nicht-Aktive mit der Basler Fasnacht abrechnen. Doch: «Die Botschaft hör‘ ich wohl». Und: «Die braune Liesel kenn ich am Geläut‘», kann ich mit unseren romantischen Klassikern gleichwohl zustimmen: Die Kritik ist nötig, wie auch immer sie sich formuliert, und wo Töne aus der rassistischen Ecke missstimmen, ist sie gar dringend!

Die Basler Fasnacht hat aber ebenso eine «inoffizielle», fern vom Comité gelebte Fasnacht, wo politische Satire, individuelle Kreativität und Rebellentum gegen den spiessigen Mainstream zu finden sind. Wenn man sich darum bemüht…

Aus diesem Grund ist der Artikel von Roman Brodmann aus den achtziger Jahren doch ein Gradmesser für die Entwicklung der Basler Fasnacht: Wie hat sich das Bewusstsein, die Wahrnehmung der Aktiven seither verändert? Treffen Brodmanns Behauptungen noch immer wunde Punkte? Wie geht die Fasnacht heute mit den Vertretern der Finanz- und Politikwelt um - zumal diese ja auch aktiv mitmachen? Beobachten und vergleichen Sie. Lesen Sie darum Roman Brodmanns Artikel aus dem Jahr 1985.

Eine ganz andere Abrechnung mit der Basler Fasnacht - in der Analyse treffend und in einer differenzierten, aber gleichwohl deutlichen Sprache - fand ich in einem Magazin mit dem Titel «Kultur-Magazin - Demokratische Kunst und Kulturpolitik» vom Februar 1978. Das Heft ist leider, leider eingegangen. Das «leider» betrifft vor allem die Zusammensetzung der Redaktion, in der sich damals einige kluge Köpfe befanden, die heute nach dem «langen Marsch durch die Institutionen» ebendiesen vorstehen. Z.B. Guido Magnaguagno, heute Direktor des Museums Jean Tinguely in Basel.

Bei den anderen weiss ich nicht mit Sicherheit, was aus ihnen geworden ist: Thomas Adank, Musikwissenschafter; Leo Balmer, Architekt; Urs Bircher, Dramaturg; Peter Eichenberger, Filmkritiker; Ingrid Hammer, Dramaturgin; Kjell Keller, Musikwissenschafter; Fred von der Kooij, Publizist; Franz Rueb, Publizist; Beat Wyss, Kunsthistoriker und Michael Wyss von FAUSCH (Fortschrittliche Auslandschweizer) in Berlin sowie Lukas Rüsch, Germanist, von dem dann hier die Rede ist.

Klar, das «Kultur-Magazin» war ein «linker» Laden - und wenn man es wieder mal durchliest, wird offensichtlich, dass so ein Magazin heute erst recht nötig wäre: Da sind Leute dabeigewesen, die ihre Intellektualität in den Dienst einer Publizistik steckten, deren Grundlage eigene, tiefe Recherche und kompetenter Umgang mit der Sache war. Aus linker Sicht natürlich - oder sind Sie schon mal einem «rechten Intellektuellen», einem «brillanten Rechtsjournalisten», einem «gebildeten Populisten» oder einem «philanthropischen Kapitalisten» begegnet?

Aber zurück zu Lukas Rüsch: Auch sein langer Beitrag in besagtem «Kultur-Magazin» ist eine Abrechnung mit der Basler Fasnacht. Allerdings ist es eine Abrechnung eines aktiven Fasnächtlers, der damit einen Strich unter einen seiner Lebensabschnitte zog - und, dem Fasnachtsgott seis geklagt, nach… Zürich wechselte! Seither, also während 24 Jahren, sei er nur ein einziges Mal nach Basel an die Fasnacht gefahren - an einem Dienstag -, und lange vor dem letzten Zug wieder zürichwärts heimgekehrt. Es sei «alles andere als ein erfolgversprechendes Revival» gewesen…

Die «Abrechnung» von Rüsch ist nach so vielen Jahren gerade deshalb immer noch interessant, ja gar aktuell, weil er aus der Sicht des Aktiven, mit dem Griffel des Germanisten und mit dem Auge des Volkskundlers und Historikers schreibt. Die «Abrechnung» ist persönlich, eben so, wie jemand nach einer erfolgreichen Karriere Bilanz zieht: das Merkwürdige neben die Kritik stellt, so wie er es erlebt und dazu beigetragen hat. Angesprochen auf seinen seinerzeit erschienenen Artikel, der praktisch keine Reaktion erzeugte, erklärt Rüsch: «Es war damals, als die Linken die Fasnacht „entdeckten“ - ich hatte meine „Fasnachts-Karriere“ als Aktiver schon hinter mir.»

Lukas Rüschs Artikel kann aber nicht ohne die auch dazumal erschienenen Fotos gelesen werden, beziehen sich doch viele Textstellen auf den optischen Wandel der Fasnacht. Leider sind die meisten dieser Fotos nicht mehr aufzutreiben, oder der Aufwand für die Recherche wäre immens. Ich habe daher die Fotos aus dem damaligen «Kultur-Magazin» eingescannt und hoffe, dass etwaige Urheberrechts-Ansprüche nicht verletzt oder zumindest der Sache zuliebe toleriert werden. Die Autoren der Fotos sind leider im Heft nicht angegeben.

Verzeihen Sie auch die Länge des Beitrages: Hier geht es nicht um knappe Information, sondern um eine historische Dokumentation. Gerne sehen wir Reaktionen, Meinungen, Kommentare unserer Leser entgegen und verweisen auf die nebenstehenden Funktionstasten wie «Leserbriefe», «Gästebuch» oder «E-Mail-Kontakt».

Die Meinungen der Autoren Lukas Rüsch und Roman Brodmann sind ihre ganz persönlichen und sind in unserem Rechtsstaat durch das freie Meinungsäusserungs-Recht auch geschützt. Was aber nicht heissen soll, dass auch Sie Ihre Meinung dazu abgeben dürfen - dh. es ist sogar erwünscht! In diesem Sinne hoffe ich, Ihnen eine interessante Lektüre anbieten zu können. Drucken Sie den Riemen aus und nehmen Sie ihn als Bettlektüre zu Gemüte.

Zuerst folgt der Beitrag von Lukas Rüsch (numerierte Fussnoten am Schluss) mit Schnitzelbänken von anno dazumal und einem aufschlussreichen Zitat aus dem «Basler Lälli» von 1907. Danach schliesst dieser Magazin-Beitrag mit demjenige von Roman Brodmann.

Bild: Lukas Rüsch

«Drey Daag zwäg»

Der Basler und seine Fasnacht

Nachdruck aus: Kultur-Magazin - Demokratische Kunst und Kulturpolitik, Februar 1978, Bern. Redigiert und mit Anmerkungen versehen von J.-P. Lienhard, Februar 2004

-- Von Lukas Rüsch --

Es ist kaum zu glauben, doch jedes Jahr findets wieder statt. Jedes Jahr sinds sogar mehr - mehr Basler, die «säälig» und «ibergligglig» (selig und überglücklich) eine Larve über den Kopf stülpen und sich ins Getümmel stürzen. Dieses Jahr 1) sinds vielleicht 12'000 Aktive - gute fünf Prozent der Gesamtbevölkerung. Wie kommt das?

Man arbeitet, lebt ein Jahr lang wie du und ich, um dann plötzlich für drei Tage in eine andere Haut zu schlüpfen. Herrschen in Basel andere Gesetze oder ist es höchste Zeit, jeder Stadt vergleichbarer Grösse in Mitteleuropa einen Karneval nach Basler Norm zu verordnen? Doch halt, das geht nicht. Erstens ist nicht jeder so witzig wie der Basler und zweitens kann nicht jeder pfeifen und trommeln, was Basler bekanntlich von Kindesbeinen auf können - oder sonst nie mehr.

Wie dem auch sei, das ist nicht unser (der Basler) Problem. Wir haben ja unsere Fasnacht. Und des Baslers liebstes Kind entwickelt sich prächtig. Jedes Jahr wird noch besser getrommelt und gepfiffen als im Jahr zuvor. Die Larven werden nicht nur schöner, sondern fallen auch nicht mehr bereits nach zwei Stunden aus dem Leim - Fortschritte der Technologie wie andernorts auch.

Auch die weithin berühmten Laternen bleiben nicht stehen, weil sie niemand mehr herumtragen will. Man fährt sie einfach herum - umweltschutzbewusst von einem leisen Elektromotor betrieben. Auswüchse gibt es seit Jahren nicht mehr. Der immer gut aufgelegte Basler Polizist gehört zum Bild des Umzuges wie der Elsässer Waggis 2), der ihm die Spreu über den Helm kippt.

Ein Schyssdräggzygli im Puppenstuben-Format: Jeder zweite Aktive begeht die Fasnacht in solchen Kleinformationen ausserhalb des «Cortéges», in sogenannten «wilden» Gruppierungen.

Des Baslers Welt ist einmal im Jahr in Ordnung, und so soll es auch bleiben. Jeder weiss, was er zu tun hat, was er darf und was er nicht darf. An Weihnachten ist man lieb zueinander; an der Fasnacht ist man witzig zueinander. Wehe dem, der es nicht schafft.

Hier liegt der Haken an der ganzen Sache. Die Fasnacht ist befrachtet mit einem Erfolgszwang, der jede Kritik zur Tempelschänderei macht. Geh doch skifahren oder verkriech dich in deine Wohnung! Würde ich auch, wenn überhaupt ich je von diesem Fest loskäme. Ein typisches Beispiel von Hassliebe…

Mit anderen Worten, was man in diesem Heft 3) über die Basler Fasnacht zu lesen bekommt, ist subjektiv. Mit Sicherheit kann man gegen alles und jedes Gegenbeispiele anführen - nicht verwunderlich, wenn es darum geht, sich über die Manifestation von 12'000 selbsternannten Individualisten auszulassen…

Ein Volksfest «par exellence»

Auswärtige Freunde von mir waren auf Anhieb von der Fasnacht begeistert. Das sei noch ein richtiges Volksfest, meinten sie. Das stimmt zweifellos. Es gibt keine Tribünen, wo die Besseren aus der Loge und die Einfacheren vom Stehplatz aus das Treiben verfolgen. Jedermann ist so nah dran, wie er will oder wie er geschubst wird.

Auch die Beiz ist, abgesehen von den Stosszeiten ums Nachtessen öffentlich. Der Zuschauer geniesst im Prinzip dieselben Rechte wie der Darsteller; beide sitzen in der Beiz oft am selben Tisch. Wer Glück hat, trifft sogar einen Regierungsrat und kann ihm, falls er Lust dazu hat, «saali Digge» sagen, ohne dass gleich ein Leibwächter vom Stuhl springt.

Ein Volksfest erst recht, was die aktiven Teilnehmer anbelangt. In den Fasnachtsvereinen, den Cliquen, ist das ganze soziale Spektrum vertreten. Die grossen repräsentativen Cliquen machen kaum Zulassungsbeschränkungen - höchstens für die Frauen. Soziale Unterschiede, wie sie früher zwischen den Vereinen bestanden hatten - beispielsweise zwischen Cliquen aus verschiedenen Quartieren der Stadt - haben sich heute weitgehend verschliffen. Man unterscheidet sich individuell nach Stil, nicht nach sozialer Zusammensetzung.

Bild 1

Der äussere Rahmen und die Beteiligten lassen keinen Zweifel: ein Volksfest, wie es im Buch steht. Doch darf dabei eines nicht vergessen werden. Ebenso repräsentativ wie die Auswahl der Fasnachts-«Aagfrässene» ist jene der Fasnachtsmuffel, die vom Ganzen nichts wissen wollen.

Doch worüber der auswärtige Zaungast nur staunen kann, dass in Basel das Volk etwas macht, was andernorts nur wenigen vorbehalten ist - diese verblüffende Tatsache ist erst recht unheimlich für den Basler selbst. Das Exklusivbewusstsein, etwas zu haben, was andere nicht haben, nagt am kollektiven Gewissen.

Die Historiker müssen her! Man sucht bis in die Prähistorie nach dem Fossil, das trommelt und pfeift und Sprüche klopft. Doch die Ausbeute ist kläglich. Alles Stilbildende der heutigen Fasnacht - die Masken, Laternen, die Inszenierung des Zuges und das Allerheiligste, das Trommeln und Pfeifen, haben sich erst im letzten Jahrhundert 4) herausgebildet.

Was bis in die dreissiger Jahre unseres Jahrhunderts auch noch gang und gäbe war - beispielsweise das Schminken von Gesichtern oder die Halblarven, wird nachsichtig zur Kenntnis genommen als pubertäre Erscheinungen einer Frühzeit, die vom Pfad der Tugend nicht ablenken konnten - hin zum Ideal, wie es heute besteht. Beflissen im Detail, im Aufstöbern von Kuriositäten aller Art entgeht den honorigen Geschichtsschreibern aber das Wesentliche: nämlich dass die Fasnacht früher gar kein Volksfest war - zumindest nicht in der offiziellen Form, wie sie es heute ist.

Die Tendenzwende von 1920

Was für die Schweizer Demokratie das Jahr 1848, ist für die Basler Fasnacht jenes von 1920. Mit diesem Datum hatte sich die ehedem subkulturelle Fasnacht zum offiziell sanktionierten Volksbrauch emanzipiert. Ihrem Erzgegner, der protestantischen Kirche, blieb von da an nur noch das Rückzugsgefecht - auf verlorenem Terrain. Zu einem generellen Verbot kam es nur noch in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, wogegen auch die Fasnächtler nichts einzuwenden hatten.

Der Basler Ethnologe Peter Weidkuhn hat dieser Fehde zwischen Kanzel und Mummenschanz eine höchst vergnügliche Untersuchung gewidmet 5). Ihre kritische Potenz fällt löblich aus dem Rahmen des ansonsten bieder chauvinistischen Schrifttums zum Thema.

Bild 2

Fasnachtsbräuche sind in ihrem Kern anarchisch. Ob in katholischen oder protestantischen Landen, immer waren es vor allem die Unterprivilegierten, die das Ventil des Karnevals benützten. Die Maske bietet die Möglichkeit, Zensur und Bevormundung ein Schnippchen zu schlagen und den Unmut über die herrschenden Verhältnisse kundzutun. So pauschal formuliert, mag man am Aussagewert zweifeln. Keine Fasnacht ist gegen die Vereinnahmung von oben gefeit.

Doch gerade Basels Fasnachtsgeschichte der Neuzeit ist mehr als nur eine «chronique scandaleuse», sie ist ein Kapitel handfester Sozialgeschichte: Seit der Industrialisierung hatten sich um den Zankapfel der Fasnacht in Basel zwei klare Fronten gebildet. Auf der einen Seite die protestantische Kirche im engen Schulterschluss mit dem Geldadel, eine unheilige Allianz, die im isolierten Stadtstaat Basel noch besser funktionierte als andernorts.

Wann immer sich die Lust zum närrischen Tun regte, folgte der Bann von der Kanzel auf dem Fuss. Das Gespenst von Sodom und Gomorrha, mit immer neuer Inbrunst beschworen, war jedoch in einer Hinsicht durchaus real. Denn die Fasnächtler von damals waren nicht alteingesessene Basler, sondern rekrutierten sich aus dem grossen Heer der Zugezogenen, die im Zuge der Industrialisierung in die Stadt eingewandert waren.

Bild 3

Legende zu den Bildern 1 bis 3: Fasnachtsbilder aus den dreissiger Jahren. Verglichen mit heute verblüfft die unmittelbare Ausdruckskraft. Dies gilt für die Laterne - ein Beispiel von 1933. Sie ist plakativ im richtigen Sinne, weil sie die politische Aussage auf Anhieb begreifbar macht (Hitler und die Fröntler-Bewegung in der Schweiz). Es gilt aber auch für die Masken, die urtümlicher als die heutigen wirken. Ihr Stil erinnert mehr an archaische Vorbilder (Lötschentaler-Masken oder Masken der Primitiven), als dass er aktuelle künstlerische Strömungen dokumentiert.

Diese waren nicht nur mit dem Makel behaftet, Arbeiter, Angestellte oder Kleingewerbler zu sein, sondern brachten auch das konfessionelle Gefüge durcheinander. Mehr als einer von ihnen war Katholik. In der Zwickmühle zwischen Teufel und Teufelsaustreibem sah sich die Obrigkeit: sie verteilte Zückerchen nach beiden Seiten. Einmal wurde die Fasnacht verboten, dann wieder unter bestimmten Auflagen erlaubt usw.

Doch es kam, wie es kommen musste. Mit dem Vormarsch der Sozialdemokratie gerieten Kirche und Reaktion mehr und mehr ins Hintertreffen. Endgültig zum Sieg verhalf der Fasnacht die rote Mehrheit im Parlament von 1920 - denkwürdig auch, weil diese Fasnacht, die erste nach dem Krieg, sogar noch wegen einer Grippeepidemie verschoben werden musste!

Ein Sieg der Linken über die Reaktion? Ja und nein, denn die Fasnachtsverantwortlichen hatten erstaunliche Bücklinge gemacht, um salonfähig zu werden. Nicht nur wurde immer wieder betont, wie harmlos das Ganze sei, sondern man hatte sich regelrecht um ein gottgefälliges Image bemüht. Man gab sich als Wolf im Schafspelz und spendete für die Armen. 1891 sammelte das «Quodlibet», der Vorgänger des Fasnachts-Comités, während der Fasnacht für Arbeitslose. 1899 unterstützte man die Errichtung einer Anstalt für verwahrloste Mädchen. Die Einnahmen aus dem Verkauf der ersten Fasnachtsplaketten der Jahre 1911-14 flossen zur Hälfte gemeinnützigen Zwecken zu.

Peter Weidkuhns Beitrag zur Fasnachtsgeschichte ist nicht nur brisant, was die damaligen Zeitumstände anbelangt. Er zeigt auch bereits im Keim die Tendenz, in der sich die Fasnacht in den folgenden Jahrzehnten entwickeln sollte. In einer Fasnacht, die sich zum offiziellen Volksbrauch gemausert hat, muss der ursprüngliche soziale Gegensatz zwischen Machern und Publikum schwinden.

Entweder weil sich die ehemals aufmüpfigen Fasnächtler angepasst haben oder weil das offizielle Ritual am Ende jedem offensteht. Auch der Konservative kann daran teilnehmen, ohne über den eigenen Schatten springen zu müssen. Die gesellschaftlichen Widersprüche werden in die Fasnacht selbst aufgesogen.

Der ausgesprochene Hang der Basler Fasnacht zu Regulativ und Selbstzensur, erklärt sich aber nicht allein aus dieser Wandlung. Es scheint vielmehr, als wirkte hier die langjährige Fehde mit der Kirche in einem kollektiven Schuldgefühl nach. Jetzt, wo man endlich darf, getraut man sich nicht recht. Mit der Obrigkeit jedenfalls verkehrte man in der Folgezeit in ausgesucht höflichem Ton - auch als sie längst nicht mehr rot war.

Von der spontanen Manifestation des Volkes…

Heute 6) sitzen im siebenköpfigen Regierungsrat ein Trommler und ein Pfeifer und ein hohes Tier aus den Kleinbasler Ehrengesellschaften (zunftähnliche Organisationen, die alljährlich den «Vogel Gryff» organisieren). Nimmt man die trommelnden und pfeifenden und tambourmajorstockschwingenden Grossräte hinzu, so liesse sich unschwer ein Zug zusammenstellen. Anarcho-Fasnacht von oben? Die Überrrepräsentanz der Maskierten gibt zu denken. Muss man heute Fasnacht machen, um gewählt zu werden? Es könnte fast so scheinen, denn manche der Genannten können in der Tat nicht viel mehr als trommeln und pfeifen.

Wahlpropaganda zu den Regierungsratswahlen 1976 oder «Die Fasnacht als Politbühne». Ein SP- Politiker lässt sich gegen den Willen der Partei portieren. Er versichert sich der Unterstützung des Bürgerblocks und gibt sich volksnah als Fasnächtler - und wird gewählt. So geschehen nach der Fasnacht 1976. Beim Politfasnächtler handelt es sich um Hansruedi Schmid (zweiter von rechts auf dem Bild).

Doch schieben wir vorerst die triste Wirklichkeit beiseite und kehren noch einmal ins Jahr 1920 zurück. Den Durchbruch verdankte die Fasnacht nicht nur der beschriebenen politischen Konstellation, sondern ebenso wesentlich der eigenständigen Form, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts herausgebildet hatte.

Die wesentlichen Elemente, allen voran Trommeln und Pfeifen, aber auch Laternen und Zugs-Formation, waren zu jener Zeit voll entwickelt, hatten aber zweifellos eine andere Wirkung als heute. Die Trennung von Machern und Publikum war schärfer, die Wechselbeziehung beider intensiver. Zählte man damals vielleicht gute Tausend Aktive, so standen diesen im Verhältnis ungleich mehr Zuschauer gegenüber.

Dieses Publikum war im Vergleich zu heute besser informiert, weil es sich mehrheitlich aus Baslern zusammensetzte (heute überwiegen die Besucher aus der Region und der übrigen Schweiz - neben einer ständig wachsenden Zahl von Ausländern). Unter diesen Voraussetzungen waren beide Seiten engagierter bei der Sache: Der Fasnächtler, weil er ankommen wollte, der Zuschauer, weil er sich betroffen fühlen musste. Der je aktuelle Inhalt, das Sujet, gelangte damit zu einer ungleich grösseren Wirkung. Notwendig musste unter diesen Bedingungen eine Fasnacht viel spannender sein für alle Beteiligten, als sie es heute ist.

…zum perfekt inszenierten Massenritual

In den beiden Jahrzehnten bis zum Zweiten Weltkrieg und erst recht danach, nahm die Fasnacht einen wahrhaft massenhaften Aufschwung. Mit dem Aufbruch in die Breite wächst das Bedürfnis nach der allseits verbindlichen Form. Das Trommeln und Pfeifen fegte aus den Gassen, was sich sonst noch darauf tummelte. Die Blasmusiken, Mandolinenorchester und Trachtengruppen hatten ausgedient. Das Trommeln wurde zur Wissenschaft. Die ursprünglich recht freie Praxis wurde durch Notation der Märsche in Bahnen gelenkt. Es bildeten sich verschiedene Schulen heraus, die sich gegenseitig konkurrenzierten.

Das Bild stammt weder aus einer Aarauer Kadettenschule noch aus einem englischen Internat. Es zeigt vielmehr eine Junge Garde, die demonstriert, was sie gelernt hat. Diese Demonstration ist ein fester Bestandteil des alljährlich stattfindenden «Drummelis». Sie beginnt bei dem trommlerischen ABC, der Zerlegung der Streiche, und endet mit dem komplett getrommelten Marsch.

Der Stand der Entwicklung liess sich alljährlich am vor der Fasnacht stattfindenden Monstre-Konzert oder «Drummeli» (seit 1906) überprüfen - in einer Leistungsschau, in der man alle Jahre wieder den unaufhaltsamen Fortschritt feierte. Um die trommelnde und pfeifende Clique entstand ein ganzes Inventar von Ausdrucksformen, das sich gleichsam selbsttätig immer strengeren Normen unterwarf.

Bald einmal gab es ebenso das Gütesiegel «Basler Künstlerlarve» oder «Basler Laternenmalerei», wie es das «Basler Trommeln und Pfeifen» gab. Mehr und mehr wurden Spezialisten wegweisend für die äussere Aufmachung: Künstler, Graphiker - und im Falle der Masken: die professionellen Larvenateliers.

Nun, es wäre langweilig, diese Entwicklung im Detail nachzuzeichnen, was sich der Tendenz nach bündig formulieren lässt: immer grösser, immer schöner, immer perfekter - und immer langweiliger. Machen wir den Sprung zum Heute, wobei auch zur Sprache kommen soll, was bisher nicht erwähnt worden ist: wilde Cliquen, Guggenmuusigen, Frauen, Maskenbälle, Schnitzelbänke und manches andere mehr…

Die Umzugsfasnacht von heute

Was sich dergestalt ungeheuerlich in die Breite entwickelte, musste sich irgendwie kanalisieren - im offiziellen Umzug an den Nachmittagen des Fasnachtsmontags und -mittwochs. Den Rückgrat dieses Umzugs bilden die Trommler und Pfeifer, darunter gleichsam als Paradepferde die sogenannten Stammvereine (ein Zug bestehend aus 50 bis 100 Maskierten mit Vortrab, Requisit, Laterne, Tambourmajor, Trommlern und Pfeifern und eventuell einem Wagen). Kommen hinzu die jungen Garden, Ableger der Grossen für den Nachwuchs, und die Pfeifer und Tambouren-Gruppen.

Bild 4

Sie alle nehmen zwar die Strapazen dieses Umzugs murrend auf sich, bleiben aber gleichwohl dabei - weil sie dafür auch in barer Münze entschädigt werden. Denn längs der Route ist an einem festen Standplatz eine Gruppe älterer Herren postiert, die genau unter die Lupe nimmt, was da daher kommt und wie es tönt.

Diese zwölf grauen Eminenzen, das Fasnachts-Comité, sind verantwortlich für die Vergabe der Subventionen an die Cliquen, von Geldern, die alljährlich aus dem Erlös des Verkaufs der offiziellen Fasnachtsplakette und der Trommelkonzerte zusammenfliessen. Je nach dem Eindruck, den die Herren gewinnen, wird mehr oder weniger ausgeschüttet - für Stammvereine zwischen 10'000 und 14'000 Franken. Ferner vertritt das Comité die Interessen der Cliquen gegenüber der Obrigkeit. Zusammen mit der Polizei wird die Umzugsroute abgesprochen. Wo immer Bestimmungen erlassen werden, die die Fasnacht betreffen, wird es konsultiert.

Diese Institution, viel geschmäht und dennoch gelitten, ist in mehrfacher Hinsicht typisch für die Fasnacht als ganze. Weist das Comité auch die Rolle des Gralshüters entrüstet von sich, so fällt sie ihm letztlich gleichwohl notgedrungen zu. Denn wer am Geldhahn sitzt, hat halt das Sagen. In die Karten aber lassen sich die Herren nicht blicken. Erstaunlich, wenn man annehmen muss, dass sie bald einmal eine halbe Million Franken 7) alljährlich verwalten, ehrenamtlich, versteht sich!

Sie wirken im stillen, ohne je öffentlich über ihre Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. Fällt einer aus dem Gremium aus, so bestimmt das Gremium selbst den Nachfolger. Böse Zungen behaupten, wäre dem nicht so, so würde das Chaos herrschen. Es wäre den Versuch wert!

Bild 5

Legende zu den Bildern 4 und 5: Fasnachtsbilder aus den siebziger Jahren. Der Gesamteindruck ist geglättet, schön. Im flächigen Stil der Laternenmalerei dominiert die Komposition von Farbe und Form. Die konkrete, aufs Sujet bezogene Aussage tritt zurück. Die Masken sind graphisch stilisiert und im Ausdruck ausgewogen. Insgesamt eine Bildsprache, die ihre Herkunft nicht verleugnen kann: Graphik und Dekoration Marke «Basler Gewerbeschule».

Doch vorerst wird wohl alles beim alten bleiben. Jedes Jahr wird die Fasnacht grösser. Jede Gruppe, die neu hinzukommt, verlängert die Pein derer, die schon dabei sind - denn um Verstopfungen zu vermeiden, muss die Umzugsroute stetig verlängert werden. Die Cliquen mucken zwar gegen das Comité auf, stellen es aber grundsätzlich nicht in Frage.

Hinter dieser Haltung steckt ein seltsamer Widerspruch. Es erweckt den Anschein, als wolle man diejenigen negieren, die die Fasnacht organisieren, um getrost behaupten zu können, die Basler Fasnacht sei die letzte unorganisierte Fasnacht weit und breit.

Doch zurück zum Umzug. Die Parade der Cliquen, Guggenmuusigen, Waggiswagen, Einzelmasken rollt beinahe nonstop gute fünf Stunden über die Bühne - eine grandiose Volksoper, ein Rausch von Farben und Rhythmen, wie es so schön heisst. Doch wie bei der Oper kaum einen die Handlung noch interessiert, so stirbt in der Perfektion und Grösse die Aussage, das Sujet.

Der vielzitierte Fasnachtswitz, «d'Basler Schnuure», die sich über irgendwelche Begebenheiten des vergangenen Jahres auslässt, verpufft ins Leere. Wer im offiziellen Fasnachtsführer, dem «Rädäbäng», Rat sucht, wird nicht klüger.

Im Gegenteil, die Angaben der Clique zum Sujet sind derart ausgetüftelt verklausuliert, dass dies kein Mensch mehr versteht - auch der Basler nicht. Der Witz beisst sich in den eigenen Schwanz. Ein Lied davon können die TV-Kommentatoren singen, die die alljährliche Live-Übertragung des Umzuges kommentieren. Haben sie endlich das Rätsel des Sujets geknackt, so ist die Clique bereits aus dem Blickfeld der Kamera entschwunden.

Die Antwort der «Wilden»

Der Hang zum Monumentalen und zur Perfektion veränderte nicht nur das Gesicht der Fasnacht, sondern auch den Fasnächtler selbst. Das Trommeln und Pfeifen entwickelte sich derart rasant zu einem Leistungssport, dass die Grosscliquen unter einem ständigen Erfolgszwang stehen. Darunter leiden alle übrigen Aktivitäten der Cliquen.

Unschuldig daran sind sie aber nicht. Sie produzieren sich nicht nur am «Drummeli», einer langweiligen Rennomierschau sondergleichen, sondern geben auch Schallplatten heraus und beteiligen sich am «Bryspfiffe» - einer alljährlichen Olympiade, wo der beste Trommler, bzw. Pfeifer gekürt wird. Alles Manifestationen, die mit der Fasnacht unmittelbar nichts zu tun haben, ja, ihr eigentlich widersprechen.

Bei solchen Anlässen wird die Leistungskonkurrenz angestachelt. Man präsentiert exhibitionistisch das letzte Neueste und Ausgefallenste, beispielsweise Transkriptionen eines Ohrwurms von Händel oder Vivaldi oder sogar Salonmusik, arrangiert für Piccolo und Piano. In der Pause werden die Trommler- und Pfeiferkönige unter der Hand als Instruktoren transferiert - wie im Fussballgeschäft.

Wie man sich immer zu all dem stellt, die Folge ist klar. Der Pfeifer einer Stammclique muss allwöchentlich das ganze Jahr hindurch in die Stunde. Absenzenlisten werden geführt. Alles Übrige wird in den Cliquen an Spezialisten delegiert. Eine Sujetkommission hintersinnt sich nach einem Sujet, das dann meist von der Gesamtclique nur noch abgesegnet werden kann.

Das ästhetische Konzept liefert ein Graphiker - meist im Auftrag, ohne selbst der Clique anzugehören. Dann geht das Ganze in die Manufaktur der Profis. Der Laternenmaler, die Schneiderin, das Larvenatelier klemmen sich dahinter, bis kurz vor dem Morgenstreich der Fasnächtler kommt und seine Montur fasst. Mit anderen Worten: der ideale Fasnächtler in der Grossclique ist derjenige, der fleissig die Übungen besucht und fristgemäss die Rechnung für Cliquenbeitrag und Kostüm am Postschalter begleicht.

Gegen einen solchen Fasnachtsbetrieb, in dem für Spontaneität und Plausch kaum mehr Raum bleibt, wandten sich seit Ende der 50-er Jahre verschiedene kleinere Gruppen: die sogenannten «wilden» Cliquen. Ihr Programm lautet, soweit sie überhaupt auf einen allgemeinen Nenner zu bringen sind: Absage ans Fasnachtscomité, dafür die Freiheit, nach Lust und Laune dabei zu sein. Absage auch an die langweilige serienmässige Perfektion, dafür Do-it-yourself von allem Drum und Dran, von Larven, Kostümen und Laternen.

Wer versucht, aus dem Ritual der Trommler- und Pfeifer-Fasnacht auszubrechen, hat es nicht leicht. Davon weiss jene Gruppe zu berichten, die an der Fasnacht 1976, inspiriert von der Basler Totentanz-Tradition, einen Totentanz darstellte. Der Erfolg beim Publikum war überwältigend. Nicht weniger spontan aber war die Ablehung von Seiten einiger Cliquen. Das gehöre nicht an die Fasnacht, hiess es. Mitunter wurde diese Intoleranz sogar handgreiflich manifestiert. «Zum Glück hatten wir Sense und Gabel dabei», wie sich die Totentanz-Leute erinnern.

Diese Opposition wurde anfänglich belächelt. Fasnächtler alter Schule liessen sich zuweilen sogar zu Handgreiflichkeiten provozieren. Heute jedoch gehören die «Wilden» so selbstverständlich zum Gesamtbild wie die «Offiziellen». Ihr Charakter einer Opposition in der Fasnacht hat sich, weil allgemein akzeptiert, verloren.

Einen Verdienst jedoch kann man ihnen nicht absprechen. Sie haben den Fasnachtsdienstag allgemein lanciert, der zuvor allein der Kinderfasnacht vorbehalten war. Da dieser Tag auch den Offiziellen kein Pflichtpensum vorschreibt, treffen sich beide in absoluter Minne. Ein ganz grundsätzlicher Unterschied besteht aber nach wie vor, wenn man genauer hinblickt. In den «wilden» Cliquen dürfen die Frauen, was sie in den «offiziellen» meist nicht dürfen: nämlich mitmachen.

Begehrt und geschmäht: die Frau an der Fasnacht

Konnten Basels Frauen als erste in der deutschen Schweiz an die Urne, zu den grossen Cliquen ihrer Männer haben sie nach wie vor keinen Zugang. Die wenigen Ausnahmen bestätigen die Regel. Manches Männerherz hintersinnte sich nach einer Zauberformel, wie das Weib dabei sein könnte - ohne die Einheit der Männer zu gefährden.

Die Ausnahmen der Regel, eben offizielle Cliquen mit Frauen, zeigen, was auf dem Spiel steht: die Zahl der Frauen, die aufgenommen werden, darf jene der Männer nicht überschreiten. Nur nicht, dass es aussehen könnte, wie in gewissen wilden Cliquen, wo es auf einen Mann fünf Frauen trifft.

Autor Lukas Rüsch textete im «Kultur-Magazin» von 1978 diese süffisante Legende: «Der arme Mann B.B. an der Basler Fasnacht von 1949». Dies sollte eine Anspielung auf das Theaterstück «Der gute Mensch von Sezuan» von Bertolt Brecht sein, der auf dem Bild in massgeschneiderter Kluft paffend einer trommelnden «Alti Dante» nachäugt. (Aus: Völker, Bertolt Brecht, S. 219)

In der Haltung, die der Fasnächtler gegenüber der Frau einnimmt, scheint einmal mehr die verdrängte Auseinandersetzung mit den Moralisten von der Kirche nachzuwirken. Wacht er am Tage mit Argusaugen, dass alles seinen ordentlichen Gang nimmt und keine Zote den Glanz der Fasnacht verunziert, so sagt er sich nach getaner Arbeit, warum sollte ich nicht, was andere auch dürfen, und pirscht sich zu später Stunde ans Wild heran - auf dem Maskenball. Irgendwie ja auch verständlich: er hat ja so den Batzen und das Weggli, den Stammtisch und drei Tage voller Freiheit obendrein.

Die Frauen ihrerseits kümmerte es wenig, wie schwer sich die Männer taten. Sie griffen zur Selbsthilfe und gründeten eigene Cliquen - seit 1961. Seither gehört es selbstverständlich zur Fasnacht, dass Frauen nicht nur pfeifen, sondern auch trommeln. Die Frauenfeindlichkeit der etablierten Vereine hat den Aufschwung der «wilden» Fasnacht begünstigt. Denn die Männer der «wilden» Cliquen waren wohl gegen die Comitéfasnacht, nicht aber gegen die Frau.

Ei, du schöner Schnitzelbank

Beim gigantischen Aufschwung von Trommeln und Pfeifen bleibt alle übrige Folklore, die sich noch auf der Strasse darstellte, auf der Strecke. Eine Ausnahme bildeten lediglich die Guggenmuusigen. Die unangefochtene Vorherrschaft der Trommler und Pfeifer spiegelt sich auch in den Verordnungen: Im Laufe der Jahre wurde die Erlaubnis, in der Innenstadt zu pfeifen und zu trommeln, immer weiter erstreckt (heute gelten 2 Uhr früh für die Nächte des Montags und Dienstags, 4 Uhr früh für die letzte Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag).

Im Zuge dieser Entwicklung zum Spektakel rund um die Uhr kam auch eine weitere Institution beinahe zum Erliegen, die früher wesentlich zur Fasnacht gehörte: die grossen Maskenbälle. Wenn sie heute noch stattfinden, dann meist ausserhalb des Kerns, ausserhalb der Innenstadt.

Einer Tradition jedoch konnten die entfesselten Trommler und Pfeifer nichts anhaben: der Tradition des Schnitzelbankes. Sie ist heute lebendiger denn je. In ihr lebt auch noch, was im Massenritual zu ersticken droht: die direkte Aussage. Schnitzelbänkler sind noch das Überbleibsel einer Fasnacht, die sich nicht selbstvergessen in Schönheit versenkt, sondern sich mitteilen will, beim Publikum ankommen will.

Sujet «Kulturrevolution» Mitte der Sechziger Jahre. Wer hinter den Chinesen-Fratzen eine Selbstdarstellung von Maoisten vermutet, hat sich gründlich getäuscht. Es verbirgt sich dahinter Basels renomierteste wilde Clique. «Die Kuttlebutzer» - gleichsam die Fasnachtsrebellen vom Dienst. Ihr Rückgriff auf die Chinesen ist so politisch wie die Wettervorhersage: ausgezogen sind sie, um der organisierten Comité-Fasnacht den Kampf anzusagen. Der Flirt mit Mao ist dennoch erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Kuttlebutzer einen liberaldemokratischen Regierungsrat, den Sekretär des Landesrings Basel-Stadt und mehrere Top-Werber zu ihren Mitglieder zählen. Die Fasnacht machts möglich.

Politisch sind sie allemal, auch dort, wo sie nicht ausdrücklich Politisches im Visier haben. Denn wo der Vierzeiler den Alltag zum Monstrum aufbläht und in der Pointe zerplatzen lässt, da ist eine Komik im Spiel, wie man sie sonst nur noch aus dem guten Volkstheater kennt.

Sicherlich, auch gewisse Schnitzelbänkler haben sich vom Virus der Perfektion anstecken lassen. Vor lauter Wortspielen und ausgetüftelten Tricks geht zuweilen die Pointe verloren. Doch der Erfolg beim Publikum ist ein untrügliches Zeichen dafür, was die echte Perfektion eines Schnitzelbankes ausmacht - nämlich eine Pointe so einfach und knapp aufzubauen, als wäre man selbst daraufgekommen.

Wie schwer das ist, braucht wohl nicht ausgeführt zu werden. Man merke sich jedenfalls für die demnächst ins Haus stehenden Radio- und Fernsehübertragungen die Namen «Standpauke», «Zytigsanni» oder «Stachelbeeri». Ihre lapidaren Verse bürgen für Qualität. Sie können sich sogar leisten, was verboten ist, nämlich in einer normalen Sprache zu singen. Denn für die Fasnacht allgemein und den Schnitzelbänkler erst recht ist eine Sprache vorgeschrieben, die es nicht gibt: das «Baseldytsch» 8) . Doch davon mehr im nächsten Abschnitt.

«`s Härz vo Basel»

Das Wesentliche zum Thema, geneigter Leser, bildhübsche Leserin, scheint mir gesagt zu sein. Doch halt, fast hätte ich etwas vergessen: den Morgenstreich. Der Morgenstreich ist sagenhaft toll, daran gibts nichts zu rütteln. Doch so unbefangen kann ich das gar nicht hinschreiben.

Sogleich stellt sich mir der ganze Wust von Poesie und Hilfspoesie ein, der sich um dieses Phänomen rankt: «Em Bebbi si Härz schloht heecher, wenns vieri schloht» 9), «Dr scheenscht Momänt im Johr…» 10) «Es tschuuderet ain, es fahrt aim in alli Gliider» 11). So oder ähnlich, glaubt man den Zeitungen, muss der Basler diesen Moment erleben. Ich weiss nicht, wie es anderen dabei ergeht. Ich jedenfalls habe kaum solche Vibrationen erlebt, schon gar nicht jedes Mal.

Entweder, war es erbärmlich kalt. Oder ich war hundsmüde und habe mich gefragt, was das alles soll. Oder ich war soweit zufrieden, bis unsere kleine Clique von einer grossen beinahe aufgerieben wurde. Nun, wie dem auch sei, am Beispiel des Morgenstreichs zeigt sich etwas, was nicht Fasnacht ist, aber offenbar untrennbar zu ihr gehört: die offizielle Fasnachtsideologie.

«‘s Härz vo Basel». Es gibt während der Fasnacht sogar Basler Herzen, die nicht nur höher schlagen, sondern auch klimpern: die Herzen der Innerstadtbeizer. Mit massloss übersetzten Preisen machen sie die Phantasielosigkeit wett, die sie übers Jahr an den Tag legen. Was den Beizern recht ist, soll den Lädelibesitzern billig sein. Nur sind leider während der Fasnacht, wo's so viele Leute in der Stadt hat, die Geschäfte geschlossen. Was macht der gewiefte Geschäftsmann? Er verlegt kurzerhand die Fasnacht vor Weihnachten, wie der abgebildete Tragsack, Teil einer immensen Werbekampagne, zeigt. Eingerahmt vom Signet einer Basler Trommel (diagonale Streifen am oberen und unteren Rand der Plastiktüte) wird Fasnacht evoziert: «Gang go gässle in d'Innerstadt.» Nota bene steckt dahinter dieselbe Interessengruppe, die Grossparkings unter dem Münster- und Claraplatz bauen will. Ein besonderes Kapitel zu Fasnacht und Kommerz.

In den Berichten der Zeitungen, in Fasnachtsbüchern, in Gedichten usw. wird ein Volksgeist beschworen nach übelster Manier. Dies geschieht in einer Sprache, die es wie gesagt nicht gibt. Vorbildlich kann eine solche Sprache nur sein, wenn sie auch von Edlen und Guten abstammt - vom Besitzbürgertum des letzten Jahrhunderts.

Da nun aber der Wortschatz von Frau Sarasin oder Frau Vischer 12) beim besten Willen heute nicht mehr ausreicht, um die Welt zu begreifen, auch jene der Fasnacht nicht, entlehnt man nur den Tonfall, um den Anschein zu erwecken als ob. Diese Retortensprache, «Baseldytsch» genannt, ist die offizielle Sprache der Fasnacht. Wer als offizieller Fasnächtler dagegen verstösst, wird bestraft - durch Abzüge von Subventionen. Ganz schlimme Entgleisungen werden hinterher in der Zeitung publiziert.

Ein Volksgeist braucht aber auch, damit er sich richtig entfalten kann, einen Boden, auf dem er wächst. Was böte sich da Besseres an wenn nicht der geschichtsträchtige Boden der Altstadt, «‘s Härz vo Basel» 13)? Was übers Jahr still vor sich hin modert oder von den Spekulanten zubetoniert wird - plötzlich erscheint es als der Inbegriff des Lebens!

Mag sich die Umzugsfasnacht noch so weit vom Zentrum entfernen, der Kern der Fasnacht bleibt in der Altstadt. Das fasnächtliche Glück im Winkel wird dutzendfach reproduziert und franko Haus geliefert - als Poster eines wunderschönen Pfeifers im Imbergässli, vorzugsweise eines Harlekins.

Diese offizielle Fasnachtsideologie ist nicht nur penetrant reaktionär, sondern schlicht falsch. Denn beharrlich wird dabei verschwiegen, was es auch noch gibt - die «andere Fasnacht» in den Quartierbeizen. Sie ist kein Aushängeschild, weil es dort nicht immer so gesittet zugeht, weil nicht «baseldytsch», sondern Umgangssprache gesprochen wird oder gar italienisch und spanisch.

Dorthin ziehen auch die «Guggemuusige», die zwar mittlerweile seit Jahren am Umzug dabei, offiziell aber nach wie vor verpönt sind. Mögen sie beim Publikum noch so sehr ankommen, wie der Massenaufmarsch zum Paradekonzert am Fasnachtsdienstag beweist. Sie seien «preussisch», heisst es, und eben nicht «baslerisch».

Zugegeben, die zackige Manier ist auch nicht unbedingt meine Art; ich würde Guggen vorziehen, wie es sie in Luzern gibt, mit Samba- und Jazz-Rhythmen. Doch hier liegt gar nicht das Problem. Es ist offenbar nicht jedermanns Sache - schon gar nicht der Fremdarbeiter, in andachtsvoller Weihe hinter einer pfeifenden und trommelnden Clique einherzuschreiten. Man zieht die Quartierbeiz vor, wo die «Guggemuusig» aufspielt. Es darf auch geschunkelt werden.

Wie eine «grosse Familie»

Am Wochenende vor der letztjährigen Fasnacht 14) waren in der «Basler Zeitung» - das aus «Basler Nachrichten» und «National-Zeitung» fusionierte Monopolblatt war gerade einen Monat alt - durchaus ernstgemeinte «Fasnachts-Faustregeln» publiziert. Sie verdienten es eigentlich vollumfänglich zitiert zu werden, doch aus Platzgründen lassen wir es bei den beiden ersten bewenden:

«1. Eine globale Fasnachtsregel: An der Fasnacht darf und soll man sich Du sagen. Das hat mit Höflichkeit nichts zu tun, sondern soll manifestieren, dass (aktive und passive) Fasnächtler eine grosse Familie sind (…).

2. Eine goldene Fasnachtsregel: Alkoholisierte (bzw. volle) Personen sind ausgesprochen verpönt. (Gilt auch für Cliquen).(…)»

Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, als ich das las. Die Mutter «Monopol-Zeitung» gibt ihren Leserkindern den Rat auf den Weg, ja recht artig zu sein und ja nicht zu viel zu trinken. Wahrlich, es gibt kaum einen Anlass im ganzen Jahr, wo so viele so viel trinken wie an der Fasnacht.

Man wird mir entgegenhalten, es sei ja keiner wirklich voll. Das stimmt - aber eben nur bedingt. Denn, wer trommelt oder pfeift, muss ja notgedrungen immer wieder an die frische Luft. Doch dieser gesunde Effekt hat nur aufschiebende Wirkung: Zu hören ist dies an der Art, wie nach zwölf getrommelt wird. Zu sehen ist es vor allem in der rückwärtigen Front der Quartierbeizen, wo das Auge der offiziellen Fasnacht nicht hinreicht - in der Dunkelzone der «anderen Fasnacht».

Doch, ehrlich gesagt, eigentlich ist es mir wurscht, ob viel oder wenig getrunken wird und ob man Du sagt oder nicht. Was mir in den obigen Regeln aufgestossen ist, ist das Wort von der «grossen Familie».

Dass sich eine ganze Stadt verkleidet, ist offenbar nicht ganz unproblematisch. Niemand weiss, wer nun Fasnacht macht oder nicht. Das schafft Argwohn. Um dieses Misstrauen jedes gegen jeden abzubauen, hat man eigens die Fasnachtsbummel eingerichtet. An den drei Sonntagen nach der Fasnacht fahren die Cliquen aufs Land und kehren abends trommelnd und pfeifend in die Stadt zurück. Dann steht ganz Basel am Strassenrand und erkennt, wer mit wem. Wie ernst dieses Demaskierungsritual genommen wird, ist an den Gesichtern der Trommler abzulesen. Keiner lacht, jeder ist sich bewusst, was dieser Schritt an die Öffentlichkeit bedeutet.

In dieser Richtung müsste man wohl suchen, wollte man das Phänomen Fasnacht erklären. Was im Alltag nicht mehr möglich ist, wird offenbar während dreier Tage noch möglich - nämlich kollektives Beisammensein, wobei dennoch jeder das Gefühl hat, sich individuell auszuleben. Doch wie es so ist mit Familien, wird auf deren Altar manches geopfert - dem Hausfrieden zuliebe. Wie weit einer den Begriff dieser Familie fasst oder ob er sich als verlorenen Sohn betrachtet, sei jedem selbst überlassen.

Im massenhaften Aufbruch der Basler in der Fasnacht schwingt so etwas mit wie die Sehnsucht nach einem unentfremdeten Dasein. Man möchte so sein, wie man sich die Wilden ums Lagerfeuer vorstellt. Das ist alles andere als anarchisch, eher das Gegenteil: eine Stadt auf der Suche nach einer Identität, die es im Alltag der multinationalen Konzerne nicht mehr geben kann. Dass ein solches Bedürfnis, wo es auftritt, auch missbraucht werden kann, liegt auf der Hand.

Bleibt die Prüfungsfrage für die Linken: Ist die Fasnacht nun reaktionär oder utopisch? Äx, Bäx! Die Frage ist falsch gestellt. Sie wird nicht an der Fasnacht, sondern im Alltag entschieden. Bitte.

Lukas Rüsch

(Der Verfasser bürgt weder für ein richtiges Baseldeutsch, noch für eine richtige Schreibweise (lr).)

_________________________________________

Fussnoten

1 Der Artikel erschien 1978. Im Jahr 2004 nehmen «offiziell» voraussichtlich über 12‘000 beim Comité angemeldet und nochmals so viele als «wilde» Gruppierungen teil!

2 Lesen Sie dazu die volkskundliche Abhandlung über den Ursprung des Waggis von J.-P. Lienhard. Kopieren Sie den nachfolgenden Link in die Adresszeile Ihres Browsers oder klicken Sie am Schluss dieses Beitrages auf den Waggis-Link - und Sie kommen direkt auf die Seite: http://www.jplienhard.ch/html/artikel/artikel_waggis.htm

3 Kultur-Magazin - Demokratische Kunst und Kulturpolitik, Februar 1978, Bern

4 Der Artikel wurde 1978 veröffentlicht; das «letzte Jahrhundert» betrifft also das 19. Jahrhundert (1801 bis 1900)

5 Peter Weidkuhn. Ideologiekritisches zum Streit zwischen Fasnacht und Protestantismus in Basel. Separatdruck Schweiz. Archiv für Volkskunde. 65. Jg 1-2, Basel 1969

6 1978!

7 1978!

8 «Baseldytsch» an der Fasnacht: Kunstsprache, die den Dialekt des Basler «Daigs» (alter Geldadel) parodiert - was viele der «Baseldytsch»-Autoren nicht (mehr) wissen…

9 dt: «Das Herz des Bebbis schlägt höher, wenn es vier Uhr schlägt.» Bebbi ist die Kurzform des im «alten» Basel häufig gewesenen Vornamens Jakob, der zu «Keebi» (Köbi) und danach zu «Bebbi» sowie solchermassen generell die Bezeichnung für alle Basler wurde.

10 dr: «Der schönste Moment im Jahr…»

11 dt: «Es schaudert einen, es fährt einem in alle Glieder.»

12 Sarasin, Merian, Burckhardt, Vischer etc. sind urbaslerische Geschlechter, meist von Hugenotten abstammend; auch alter Geldadel - Kolonialkaufleute, Textilbarone, Seidenfabrikanten etc.

13 dt: «Das Herz von Basel»

14 1978!

_________________________________________

Schnitzelbänke von anno dazumal

• 1966 (Über die zaghaften Versuche der Basler Polizei mit der autofreien lnnenstadt)

‚s het d‘Polizey - es isch kai Witz,

au hie und do e Gaischtesblitz,

si mache jetzt, y find das glatt

en autofreyi Innerstadt

‚s isch erscht e weeni, ‚s gäb denn speeter,

no circa fuffzig Santimeeter.

(Fidleburger)

• 1971 (Zur Entführung des Schweizer Botschafters Giovanni Bucher und seiner Freilassung im Austausch mit politischen Häftlingen)

Grad sibzig Lyt befreyt me fir dr Playboy Buecher

Fir so-n-e Ai grad sibzig Lyt, das dunggt ys Wuecher

Wenn sy dr von Moos emool fange wird's nit schwär sy

Me schiggt e Kärtli und ufs Kärtli schribt me: merci! (D'Rätsch-Dätsch)

• 1974 (Zu Uri Geller)

Trotz däm okkulte Geller-Kult

isch dr Uri gar nit immer tschuld!

Dr Nixon het glaub allem aa

scho vorhär luggi Schruube gha!

(Standpauke)

• 1976 (Zur knappen Wiederwahl Walter Allgöwers in den Nationalrat)

Au dr Walter Allgöwer hätts's fascht bänglet.

Er hett sich grad no duregschlänglet,

und mitem Gagg in de Hoose lallt-er:

Das isch denn knapp gsi… Mein Gott, Walter!

(Standpauke)

lr

________________________________________

«Basler Lälli»

In der Fasnachtszeitung «Basler Lälli» wird 1907 die Basler Aristokratie mit folgenden Versen aufs Korn genommen:

Still lebt in unsrer Stadt dahin

Herr VonderParaSarelin

Er wohnt gewöhnlich in der Dalben,

Doch Häuser hat er allenthalben.

Als vornehm grüsst er ziemlich kühl

Und ist verwandt mit Vonder Mühll,

Schlumberger, Vischer, Paravici,

Bachofe, Gigy und Companie,

mit Furget, Burget, Werthema,

(…)

Herr VonderParaSarelin,

Auch er kennt dieses Lebens Müh'n:

Vor elf Uhr pflegt er aufzustehn,

Um seine Coupons nachzusehn

Im Tresor auf der Handelsbank -

Sie sind in Ordnung - Gott sei Dank!

Und da er hilft, wo er nur kann,

Stellt nachmittags er seinen Mann

An der Ersparniskasse Schalter,

als kleiner Leute Geldverwalter.

Der Name VonderParaSarelin ist eine fasnächtliche Kunstform, zusammengesetzt aus den patrizischen Familiennamen Vonder Mühll, Paravicini, Sarasin und Iselin. Sie kehren zum Teil in der Reihe der Verwandten wieder neben den Namen Vischer, Burckhardt (Burget), Geigy (Gigy), Werthemann usw. Knapp dreissig Jahre früher ist in der «Basler Narrenzeitung» von 1879 unter dem Titel «Mission-närrisches» die Basler Mission, eine vom Basler Patriziat ins Leben gerufene und unterstützte weltweite Missionsbewegung, kritisiert worden:

«In der Heidenwelt selbst werden grossartige Werkstätten errichtet, die sich natürlich gut rentieren, da die Arbeiterfrage dort noch nicht so zugespitzt ist, wie bei uns… Natürlich ist der Chef des Geschäfts immer ein Bruder im Herrn, entweder ein christlicher Hafner oder ein frommer Schuster oder ein heiliger Schlosser.

Die Arbeiter aber sind getaufte Heiden, deren Lohn im Himmel ist. Also du siehst, lieber Leser: Alles ist grossartig, die Einnahmen, das Haus…, das Arbeitsfeld; nur Eines ist nicht grossartig, nämlich die Zahl der Getauften… Die Zunahme während des Jahres 1877 beträgt 515 Personen. Über die Abnahme schweigt die Geschichte.

China, das Reich der Mitte, zählt eine Bevölkerung von 400 Millionen. Wenn somit in einem Jahr 130 Neubekehrte zu verzeichnen sind, so wird die Basler Mission noch 3'076‘979 Jahre Arbeit haben, bis China christlich ist.»

lr

__________________________________________

Bild: Roman Brodmann

Roman Brodmann (†) in der Weltwoche (Zürich) vom 14. Februar 1985:

Die Basler Fasnacht hat ihren Schwung verloren: zunehmend muffig

Scherzchen da, Spässchen dort

Das «Zytigsanni» verbrachte die Zeit vom 11. bis 15. März des vergangenen Jahres (1984, Red.) in einem Hotel an der bretonischen Küste. Um für Nichtbasler etwas Licht in diesen dunklen Satz zu bringen, bedarf es einer Erklärung: Das «Zytigsanni» ist ein Schnitzelbank.

Der Schnitzelbank hat eine gute Tradition; seine Hochblüte dürfte etwa in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen zu suchen sein. In jener Zeit wurde auch ein Prinzip kultiviert, das den anspruchsvollen (oder sagen wir zünftigen) Schnitzelbank, auszeichnet: Ein Vers bezieht sich auf ein aktuelles Thema A, macht aber auf der letzten Zeile eine unvermutete Wende und setzt die Schlusspointe auf das erst jetzt dazugekommene Thema B, wobei es zwischen A und B eine Beziehung geben kann, aber nicht muss.

Ich erinnere mich an einen Vers, den die Perversarelins im Jahr 1938 auf die gerade zustande gekommene Achse Rom–Berlin sangen. Man muss wissen, dass die Schweiz damals in Giuseppe Motta einen Aussenminister mit Sympathie für das faschistische Italien hatte. Die Perversarelins zeigten als Illustration eine Radachse, auf der rittlings hintereinander Hitler und Mussolini sassen. Ende des Verses:

«Dr Duce sait zuem Dölfi: Rutsch wiiter fire, Schatz,

denn hett do hinde no dr Motta Platz.»

Diese Reminiszenz soll nicht nur auf die Form weisen, sondern vor allem auf den Inhalt. Die guten Schnitzelbänke waren damals auch politisch, man kann sogar sagen: So politisch wie sie waren, so gut waren sie auch, denn es war eine Substanz da und ein zwischen Mut und Risiko geschaffenes Spannungsfeld. Damit ist es gründlich vorbei. (1985!, Red.)

Ein Stück Satire zwischen viel seichtem Geblödel

Ausnahme: das «Zytigsanni». Die Einzelgängerin, scharfzüngig, einfallsreich und couragiert, bildete in der Basler Schnitzelbank-Kultur des letzten Jahrzehnts ein einsames Gipfelchen, ein Stückchen Satire zwischen viel seichtem Geblödel. Wenn sie in die Wirtschaft kam, wurde es still, man war zum Zuhören herausgefordert, darauf gefasst, gute Verse zu hören und sich möglicherweise über deren Inhalte ärgern zu müssen, denn das «Zytigsanni» konnte sehr widerborstig sein, atypisch für den Geist, der in jüngerer Zeit die Basler Fasnacht zunehmend beherrschte: muffig, rückständig und kleinkariert.

Acht Jahre nach der «National-Zeitung» ist auch die symbolische Reinkarnation des «Zytigsanni» untergegangen, abgereist in die Bretagne, um sich nicht aufs neue den Anfeindungen jener auszusetzen, die Basels berühmte Fasnacht nach ihrem eigenen unkomplizierten Geschmack verwalten und zelebrieren wollen: konservativ und intolerant.

Was über die Schnitzelbänke zu sagen war, gilt in noch grösserem Mass für die Cliquen, also die Vereine, die mit Trommeln und Pfeifen, Kostümen und Laternen den spektakulären Morgenstreich bestreiten und an zwei Nachmittagen, jetzt durch Wagen und den Prunk einheitlicher Kostüme bereichert, den Umzug (Cortège muss man sagen) bilden.

Es gibt feine Cliquen und plebejische Cliquen; eines haben sie fast alle gemeinsam: Die Schwierigkeiten mit der Frage, worüber sie sich lustig machen sollen. Denn die Vorstellung, Sinn und Zweck der Fasnacht könnte es sein, einmal im Jahr Ventile zu öffnen, um gesellschaftskritischen Dampf abzulassen, muss man in Basel gründlich vergessen. Echte Satire ist nicht nur nicht gefragt, sondern suspekt und verpönt.

Darum sind die Themen (Sujets muss man sagen), derer sich die Cliquen mit beträchtlichem Aufwand annehmen, zumeist Nichtigkeiten von der oberflächlichsten Art. 1984 wurde die Tatsache, dass der Eistee als Erfrischungsgetränk eines heisses Sommers in Basel populär geworden Nummer 1, also das am meisten Spott und Hohn herausfordernde Lokalereignis. Die humoristisch bemühte Beschäftigung mit Belanglosigkeiten kann natürlich auch formal nicht imponieren.

Die grossen farbigen Transparente (Laternen muss man sagen), je nach den materiellen Verhältnissen einer Clique von begabten Dilettanten oder von Kunstmalern gestaltet, zeigen nur noch selten den grossen Schwung eines pointierten Einfalls. Sie sind ein Sammelsurium von Anspielungen, Versen und Sprüchen, selbst für Einheimische nicht ohne weiteres überschaubar und verständlich, am ehesten nur dort, wo (dies allerdings reichlich) das mundartliche Vulgär-Vokabular zum Zuge kommt.

Der Geist, der dieses bunte Kunstgewerbe beseelt, ist immer banausenhaft, wenn es um kulturelle Fragen geht. Hat der Staatliche Kunstkredit für teures Geld das Werk eines Modernen angekauft, dessen Qualitäten noch nicht von jedermann erkannt werden können, dann sind sicher vier oder fünf Cliquen zur Stelle, um ins Protestgeheul der Ignoranten einzustimmen - ganz selten eine Stimme, die sich solidarisch mit einer Minderheit von der Vox populi abhebt.

Der Geist ist grundsätzlich spiessig, wenn es um Moral und Sitte geht, wenn zum Beispiel mit phantasieloser Unermüdlichkeit ein stadtbekannter Lokalreporter wegen seiner Homosexualität angepöbelt wird - alle Jahre wieder. Politisches gibt es kaum, und wenn einmal doch, dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit rechts aussen.

Aber am beliebtesten ist das Feld der Unverbindlichkeiten ohne Standortbestimmung: Dass die Basler den Eistee entdeckten, das ist nun wirklich ein Ereignis, an dem sich keiner einen Finger verbrennen kann.

Je weniger den Cliquen in den letzten Jahrzehnten thematisch eingefallen ist, desto mehr haben sie sich darauf eingerichtet, ihre Existenz zu thematisieren: Es werden immer mehr Jubiläen an die grosse Glocke gehängt, und wenn es nur das zehnjährige oder 15-jährige Bestehen einer Clique ist - es wird gefeiert, von 30, 50 oder gar 100 Jahren ganz zu schweigen.

Aus organisierten Spassvögeln sind Traditionsvereine geworden, beherrscht von einer Zünftermentalität, die natürlich im Widerspruch steht zu aufmüpfigem Treiben und unkonventionellen Gedankensprüngen.

Das Comité sagt, was fasnächtlich ist

Diese Fasnachtscliquen mit ihren Traditionsgebärden und ihrem militant behaupteten Standesbewusstsein sind eigentlich in sich selbst ein Widerspruch, fast jede könnte ihr eigenes Sujet sein. Und da fragt sich so mancher, der sich daran gewöhnt hat, bei den Baslern immer etwas zu lachen zu haben: Was ist los mit Basels Fasnacht? Wo bleibt der sprichwörtliche Basler Witz?

Dafür, dass nicht zu viele in die Versuchung kommen, vom Witz in unbotmässiger Weise Gebrauch zu machen, sorgt die Inquisition, die in einem Altstadthaus am Imbergässlein stimmungsvoll domiziliert ist und sich Fasnachts-Comité nennt. Das Comité ist ein Verein und besteht aus zwölf männlichen Mitgliedern, die sich gegenseitig gewählt haben und gemeinsam ihre Sekretärin beschäftigen.

Das Comité ist ein stabiles Tabu, von niemand abwählbar, niemandem Rechenschaft schuldig. Die Mitgliedschaft endet nur, wenn einer stirbt oder freiwillig zurücktritt, dann wird der Ersatz von den restlichen elf sorgfältig nach Rang und Namen ausgesucht und berufen. Gegen Auswüchse unvorhergesehener Originalität ist man auf diese Weise abgesichert, auch gegen die Möglichkeit einer nicht ganz standesgemässen Zugehörigkeit.

Zurzeit (1985, Red.) besteht das Comité aus Unternehmern, Bankdirektoren, Rechtsanwälten, einem Arzt, einem PR-Mann und einem Verlagslektor. Inquisitoren? Stimmig ist der Vergleich, wenn man bedenkt, dass die wahre Inquisition im stillen wirkt.

Das Fasnachts-Comité kennt keine lauten Auftritte, sein Einfluss macht sich hinter verschlossenen Türen geltend, dort allerdings mit durchschlagender Konsequenz, denn das Comité ist das zentrale Management der Basler Fasnacht, das mit der Herausgabe der offiziellen Plakette Millionen beschafft und diese grösstenteils wieder verteilt an Cliquen und Gruppen, aber nicht etwa proportional, sondern ganz nach Laune und Gutdünken, ohne die Kriterien offenzulegen, ohne die geringste Bereitschaft über gefällte, Entscheide mit sich reden zu lassen.

Die Autokraten des Komitees befinden, was als fasnächtlich und was als unfasnächtlich zu gelten hat; sie lassen, damit alles seine juristische Ordnung hat, eine Treuhandgesellschaft in ihre Bücher gucken - sonst keinen.

Die Cliquen, die bis zu jedem Morgenstreich beträchtliche Summen in ihre Ausstattung investiert haben, sind natürlich darauf erpicht, einen grösseren Teil davon aus dem Plakettenerlös zurückzubekommen; die Höhe des Betrags hängt davon ab, ob man beim Comité Gefallen gefunden oder wenigstens kein Missfallen erregt hat, und über die Geschmacksrichtung des Komitees gibt es längst kein Rätselraten mehr; die Risiken sind also kalkulierbar.

Solche Spielregeln fördern nicht Saboteure bürgerlicher Vorurteile sondern deren Hüter, Messdiener im Narrenkleid (Goschdim muss man sagen). In diesem Jahr ist die Gefolgschaft auf besondere Weise gefordert, die Basler Fasnacht hat sozusagen Ihr Über-Sujet: Das Comité feiert sich selbst für sein 75jähriges Bestehen. Wer sich darüber mokieren will, muss es sich etwas kosten lassen.

Die Beizen werden immer voller, der Cortège immer länger

Die Abtötung der fasnächtlichen Ungebärdigkeit im konservativen Konsens hat die Basler Fasnacht nicht umgebracht, nur umfunktioniert. Das Interesse der Cliquen konzentriert sich beim Perfektionismus der Trommler, Pfeifer und Kostümschneider; der Fasnächtler ausserhalb der Cliquen geht nicht mehr maskiert durch die Kneipen, um seinen Zeitgenossen unverblümt die Meinung zu sagen (intrigieren nannte man das früher), sondern er treibt, allein oder in kleinsten Gruppen trommelnd und Piccolo spielend, eine Art von introvertierter Selbstverwirklichung und bietet damit im Dämmerlicht der alten Gassen Stimmungsbilder, bei denen die Internationale der Fotoamateure ins Schwelgen kommt.

Tausende von Baslern verlassen an diesen Tagen die Stadt, um irgendwo im Schnee ihre gute Ruhe zu haben; sie machen Platz für Zehntausende von Besuchern aus der Schweiz, aus dem Elsass aus Süddeutschland, die am Morgenstreich das Gedränge grösser machen und den Basler Traditionalisten mit Feuerwerkskörpern und Blitzlichtern die Stimmung versauen, nicht viel dabei riskierend, wenn sie wenigstens eine Plakette gekauft haben (am besten die silberne Ausgabe für zehn Franken).

Die Beizen werden immer voller, der Cortège wird immer länger, und das Comité-Mitglied Hanspeter Löw macht in einem Interview mit der «Basler Zeitung» jubilierend Basels Fasnacht zum erstenmal als «grösstes Volksfest der Schweiz» historisch manifest. Das «Zytigsanni» verbringt die fasnächtlichen Tage in diesem Jahr auf der Nordsee-Insel Sylt.

Roman Brodmann (†)

Von Jürg-Peter Lienhard

Für weitere Informationen klicken Sie hier:

• Herkunft und Geschichte des Waggis

• Das komplette Magazin mit allen Bildern im Format PDF

|